ライフプラン

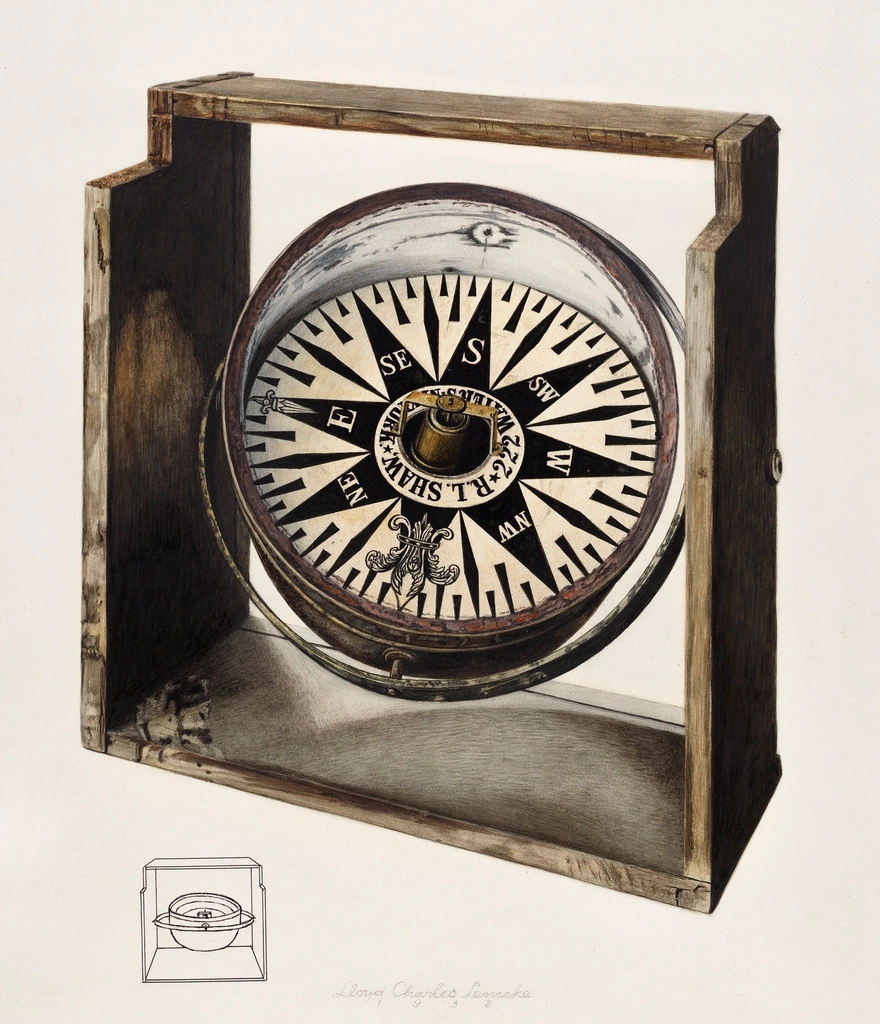

使命・随喜・遊心 ― 社会に出てからの小さな羅針盤

社会に出ると、まず求められるのは「役割」や「責任」だ。学生の頃は自分の興味や得意なことを中心に動けていたのに、働き始めると一気に景色が変わる。会社や組織の中で成果を出し、期待に応えることが日常の中心になる。それはとても大切なことだ…

独立系財政機関とは

新社会人の皆さんへ──いまの社会で「お金の使いみち」がどこで決まり、どう監視されているのか、疑問に思ったことはありませんか?社会人として働き始めると、自分たちが納める税金や企業のお金がどう使われるのか、より身近に感じるはずです。最近、フジ…

複雑な社会にこそ必要な「性弱説」──努力神話の終焉と支え合う社会のかたち

1. はじめに──性善・性悪の時代から性“弱”の時代へ「人は生まれながらにして善である(性善説)」「いや、悪である(性悪説)」──こうした人間観は、古代中国の儒家・法家以来、教育や社会制度の設計に大きな影響を与えてきました。日本に…

悟性と思い込みの違い 〜見えるものと見えないものを分ける知の境界〜

序章:「理解」とは何か「人は見たいものしか見えない」とよく言われるが、それは思い込みの恐ろしさを端的に表す言葉だ。一方で、同じ現象を見て、そこから普遍的なルールや構造を読み取れる人もいる。彼らは「悟性」を働かせている。この…

悟性と教育——分断の時代を越える力を育むには

■ はじめに:知識ではなく「悟る力」が問われる時代21世紀、私たちは情報の洪水に生きている。検索すれば一瞬で答えが得られ、SNSで誰とでも議論が交わせる。だが皮肉なことに、知識が手軽に手に入るようになった一方で、社会の分断はむしろ…

未来を育てる教育へ —— 画一性から多様性へ、AIと共に歩む日本の教育

「協調と統制」と「自由と多様性」。この二つの価値をどうバランスさせるかは、社会の持続性と成熟度を測る重要な指標である。そして、その社会の基盤を形づくるのは、まぎれもなく「教育」である。では、現代日本の教育は、この理想にどれだけ近づいている…

Cry Wolf症候群

"Cry Wolf"とは?「Cry Wolf」とは、英語のことわざ "The boy who cried wolf"(狼が来たぞと叫ぶ少年)に由来し、根拠のない噂や嘘、過剰な恐怖心の喚起によって人々が正しい判断を失う現象を指します…

AIについて思うこと

近年、AI(人工知能)の進化に伴い、多くの職種がAIに取って代わられる可能性が指摘されています。例えば、一般事務、銀行員、スーパーやコンビニの店員、タクシー運転手など、定型的な作業やパターン化された業務は、AIによる自動化が進むと予想され…

財務省が増税や緊縮財政を優先する理由

生成AIによる財務省の現状評価と改善提案財務省が「国の成長や繁栄」よりも「増税や緊縮財政」を優先する傾向があるのは、いくつかの制度的・組織的・政治的な理由がある。これを整理すると、以下のようになる。財務省のミッションと組…

個人ができる少子高齢化対策

について生成AIと検討してみた(1) 経済的な影響① 労働人口の減少 → 経済成長の鈍化• 日本の生産年齢人口(15〜64歳)は減少し続けており、労働力不足が深刻化。• 経済成長…

PAGE TOP

PAGE TOP