社会に出ると、まず求められるのは「役割」や「責任」だ。学生の頃は自分の興味や得意なことを中心に動けていたのに、働き始めると一気に景色が変わる。会社や組織の中で成果を出し、期待に応えることが日常の中心になる。

それはとても大切なことだし、やりがいにもつながる。でも、同時に少し注意も必要だ。なぜなら、「使命感」はときに自分を追い詰める力にもなってしまうからだ。

使命というのは、自分で考え、納得できたときには強い原動力になる。やりがいを与え、前に進む力になる。けれど「言われたからやる」「任されたからやる」といった形で受け止めるだけでは、やがて重荷に変わり、心をすり減らしてしまう。使命は外から与えられるものではなく、自分の中で「そうありたい」と腑に落ちたときにこそ、生きる力として息づく。

⸻

随喜 ― 仲間の喜びを分かち合う

社会人になると、どうしても周囲との比較や競争がつきまとう。同期や同僚と比べて落ち込んだり、人の成功に素直に喜べなかったりすることは、決して珍しくない。

そんな時に思い出したいのが「随喜」という考え方だ。これは仏教の言葉で「他人の幸せを自分のことのように喜ぶ心」を意味する。

友人や同僚が成果を出したとき、それを「自分が負けた」と感じるのではなく、「同じ仲間が一歩進んだ」と受け止めてみる。そうすれば、自分もその喜びを少し分けてもらえるし、その人から学べることもある。

随喜の心を持てば、競争社会の中にあっても孤立せず、人とのつながりを豊かに育てていける。逆に嫉妬や劣等感ばかりを抱えてしまうと、気づけば自分を狭い場所に閉じ込めてしまう。だからこそ、随喜は社会を生きるうえでの大きな支えになる。

⸻

遊心 ― 自分の幸福を追い求める余白

そしてもう一つ大切なのが「遊心」だ。これは遊び心や余白を持つこと。成果や効率ばかりを考えていると、日々はどんどん窮屈になる。でも、不思議なことに、柔らかな発想や新しい気づきは「無駄に見えること」から生まれることが多い。

仕事の合間の雑談や、休日の寄り道。そうした一見生産性のない時間にこそ、次につながる発想が潜んでいたりする。

さらに遊心にはもう一つの側面がある。それは「自らの幸福を追い求め続ける意識」だ。社会に出ると、周囲の期待や評価に応えることに意識が向きがちになる。でも、その中で自分の幸せを後回しにしてしまうと、どれだけ成果を出しても心は満たされない。

遊心とは、「自分は何をすると心が満たされるのか」「どんな時に楽しいと思えるのか」を確かめ続ける態度でもある。幸福を追い求めることは決してわがままではなく、むしろ健やかに生きるための土台だ。遊心を忘れない人は、使命や義務に押し潰されることなく、自分のペースで歩き続けることができる。

⸻

三つをどう重ね合わせるか

使命・随喜・遊心。この三つを同時に完璧に保つのは難しい。でも、社会に出て使命感に縛られすぎたとき、随喜と遊心を思い出すだけで、心はずっと軽くなる。

使命は、自分が納得して見出したときにだけ力になる。随喜があれば、人の喜びを分かち合い、孤立せずにいられる。遊心があれば、自分の幸福を大切にしながら、心に余白を持って歩いていける。三つを意識するだけで、社会の中での毎日はしなやかで豊かになるはずだ。

⸻

終わりに

真・善・美という言葉は、完成された答えを見つけることではなく、問い続けていく過程そのものに宿るのだと思う。

使命を探し、随喜に支えられ、遊心を忘れない。そのバランスを自分なりに見つけていくことが、社会に出てから自分を見失わずに歩き続けるためのヒントになる。

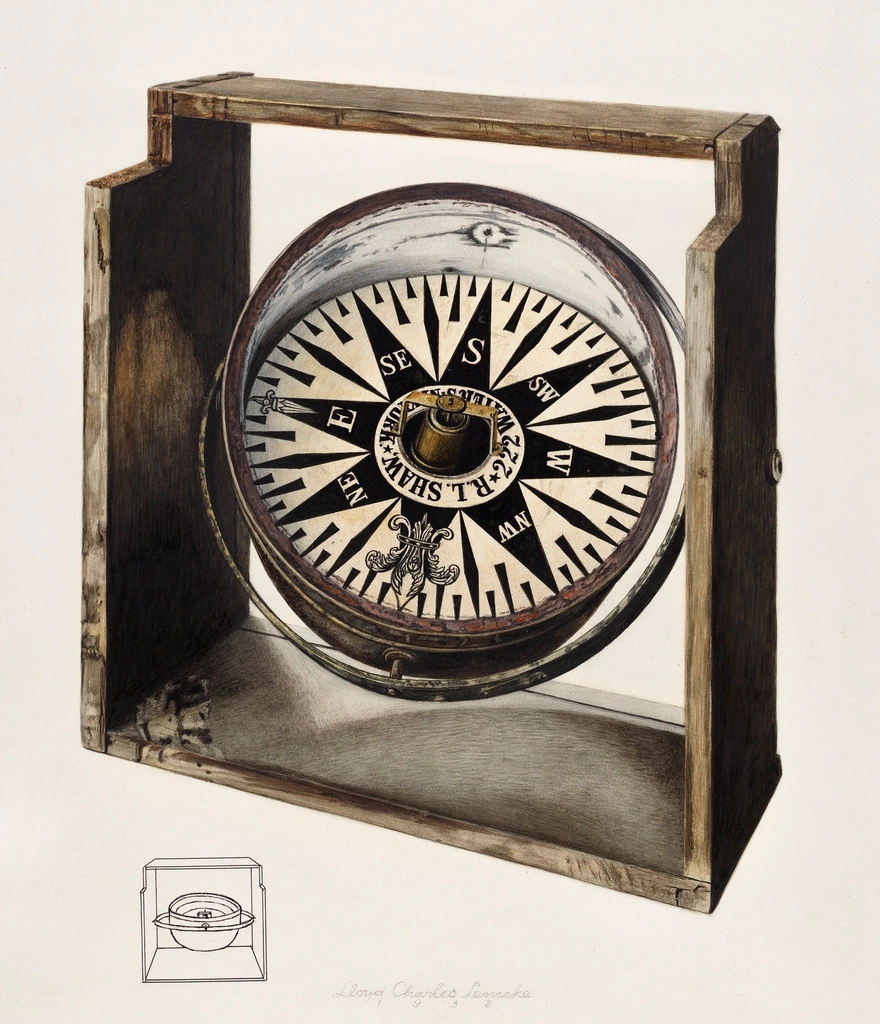

使命・随喜・遊心――三つを軸に生きることは、若い社会人にとって、これからの長い人生を軽やかに進んでいくための羅針盤になるだろう。

PAGE TOP

PAGE TOP

この記事へのコメントはありません。