努力は報われるのか

――「自利利他」で考え直す、これからの社会と幸福「努力すれば報われる」「成功した人は、努力しただけ」こうした言葉に、違和感を覚えたことはありませんか。一方で、「全部、運と環境のせいだ」「社会…

同じ時代を生きる仲間として

現代社会における不安や責任を意識しながら、他者を敵視するのではなく、仲間として敬意を持つ重要性が述べられています。成長は他者と競うことではなく、自分の選択に責任を持ち生きることであり、その態度が人生の充実感をもたらします。

国の借金は、あなたへのツケなのか?

――「ボロ屋を残すか、美田を残すか」という話ニュースやSNSで、「国債は将来世代へのツケだ」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。なんとなく怖いし、「自分たちが損をするのでは?」と…

成長の「量」と「質」──これからの日本に必要な視点

私たちが「成長」と聞いたとき、まず思い浮かぶのは売上や利益、GDPといった数字ではないでしょうか。こうした“量”の拡大はわかりやすく、評価もしやすいからです。日本も戦後から長らく、この「量的成長」を追い求めてきました。でも成長には…

国の借金、本当の“破綻”とは何か

〜恐怖ではなく、未来をつくる物語へ〜ニュースを見ていると「日本の借金は1000兆円以上」「このままでは将来世代にツケを回す」という言葉を耳にします。あたかも国が一家の家計のように、借りすぎれば破綻して生活が立ちゆかなくなるかのよう…

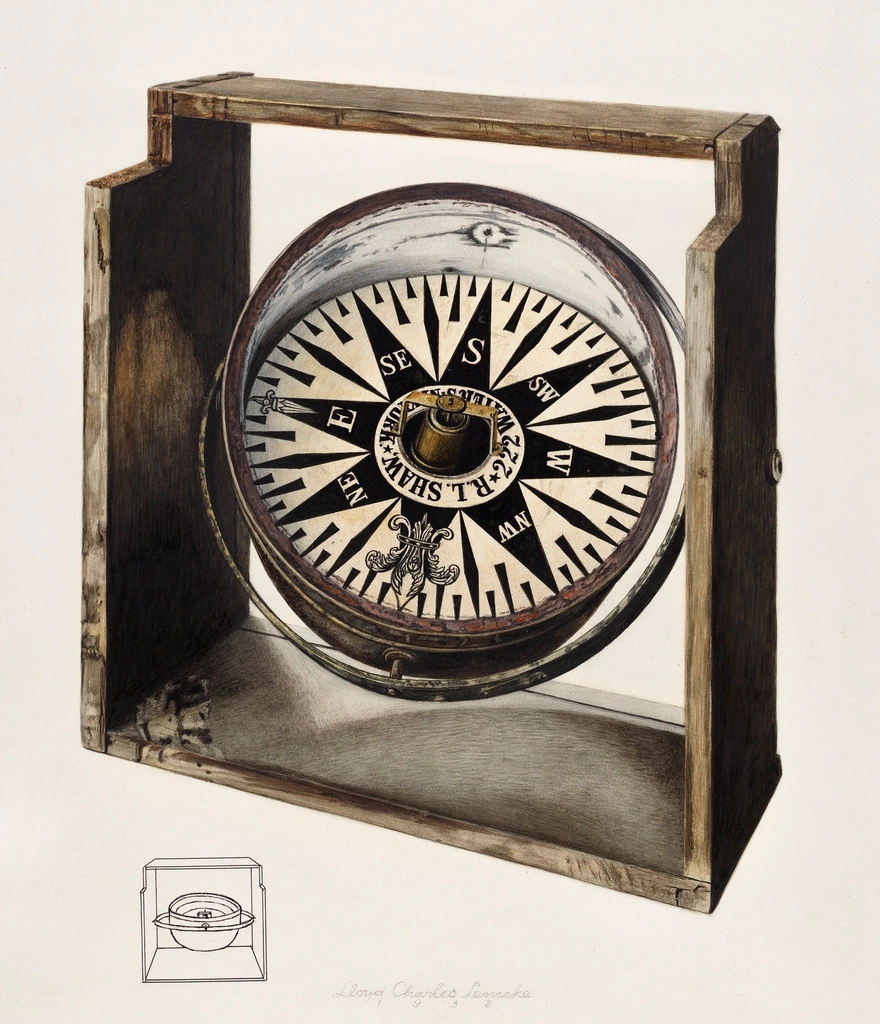

使命・随喜・遊心 ― 社会に出てからの小さな羅針盤

社会に出ると、まず求められるのは「役割」や「責任」だ。学生の頃は自分の興味や得意なことを中心に動けていたのに、働き始めると一気に景色が変わる。会社や組織の中で成果を出し、期待に応えることが日常の中心になる。それはとても大切なことだ…

独立系財政機関とは

新社会人の皆さんへ──いまの社会で「お金の使いみち」がどこで決まり、どう監視されているのか、疑問に思ったことはありませんか?社会人として働き始めると、自分たちが納める税金や企業のお金がどう使われるのか、より身近に感じるはずです。最近、フジ…

インフレ時代の必須能力:「投資家的マインドセット」のススメ

― 給料は目減りし、未来は読めない。それでも生き抜くために ―2025年。物価は上がり、将来は見えにくくなっています。家賃、光熱費、食料品のすべてがじわじわと高騰する中、あなたの「給料」は果たしてどれだけ耐えられるでしょう…

インフレ時代の企業依存リスクと若者の未来

──「競争」か「共創」か、自分の価値観で選ぶ時代へはじめに:物価が上がるだけじゃないインフレの本質「なんだか最近、物価が高くなってるよね」そんな会話が当たり前になって久しいこの頃。実はインフレ(=物価上昇)は、単に…

複雑な社会にこそ必要な「性弱説」──努力神話の終焉と支え合う社会のかたち

1. はじめに──性善・性悪の時代から性“弱”の時代へ「人は生まれながらにして善である(性善説)」「いや、悪である(性悪説)」──こうした人間観は、古代中国の儒家・法家以来、教育や社会制度の設計に大きな影響を与えてきました。日本に…

PAGE TOP

PAGE TOP